SPartは埼玉県内のプライマリ・ケアに関わる医師・メディカルスタッフ有志が結成した『教育グループ』です。 埼玉県内の家庭医療/総合診療プログラム、所属を超えて、専攻医、指導医と一緒に学ぶ居場所を作りました。 2020年度からは埼玉プライマリ・ケア連合研究会(JPCA埼玉支部)から公認され活動をしています。 こちらのブログではSPartの活動をゆるく少しづつ発信していきます。

2023年8月14日月曜日

【ご案内】SPartオンラインゆるトーク企画 開催します!

2023年8月13日日曜日

【外部活動報告】第35回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー

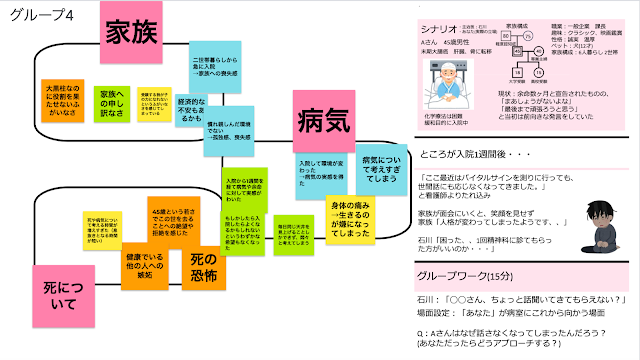

第35回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー

代表講師:石川輝(さいたま市民医療センター)、田中政任(狭山厚生病院)、関野和寛(ルーテル津田沼教会牧師)、他SPartメンバーがファシリテーターとして参加。

---------------------------------------------------------------------------------------

2023年8月3日木曜日

【開催報告】SPart若手会 2023.8.3 「緩和ケア」

暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はプライマリ・ケアにおける専門性が強い分野でもある「緩和ケア」について、明医研ハーモニークリニックで家庭医療専門医として勤務されている渡邊仁先生へレクチャーをしていただきました。

12名の方々(医学生、初期研修医、後期研修医、総合診療専門医、家庭医療指導医)に参加していただき、県外の方も多く参加していただきました。

★エントリー★

(家庭医療専攻医)20a. 緩和ケア

(総合診療専攻医)7. 多様な診療の場に対応する能力

★内容抜粋★

1. 在宅が始まる時の流れって実際どんな感じなのか。

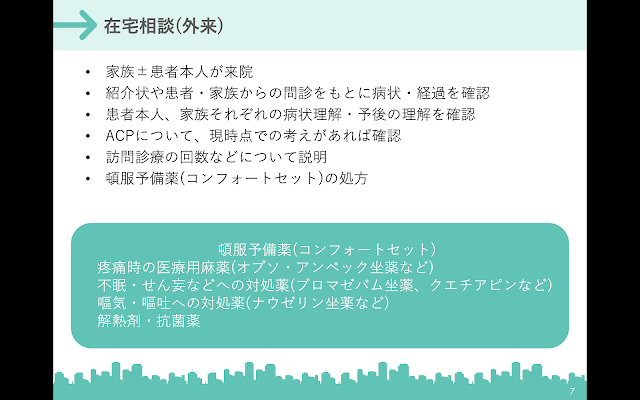

自院でされている在宅相談の流れについて紹介。特に病院と異なる部分は、頓服予備薬(コンフォートセット)であり、いつでも検査や治療が行える中核病院とは違い、予め起きうるものについて想定し備えることが在宅では重要になってくる。そのためには正しく病状を理解し、本人・家族との十分な話し合いを設けることが重要であり、病院診療とのギャップを大きく感じるところであり、在宅への抵抗感や難しさを感じやすい部分である。

2. 包括的アセスメントについて

様々なスコアリングが存在するが、予後予測のスコアリングとしてPPIを抜粋します。PPIの特徴は検査データがスコアリングに入っていないことであり、どの医療現場でも活用できるスコアリングである。レクチャー後のディスカッションでも話題に挙がったが、必ずしもスコアリング通りになるわけではない。しかし、経験が浅い間はスコアをつけることで実際の状況との相違を確認し自身の経験へ繋げることの意義はあるのではないか、というリアルな声も挙がった(救急で用いるClinical prediction ruleとも共通点が多い話題かもしれません)。3. 在宅での症状緩和のポイント

前のスライドとも共通するところだが、予測が非常に重要であることが強調された。ガンなど専門的な知識を学ぶことの重要性はもちろんのこと、薬などを取り扱う人が医療者だけではなく患者や家族に担っていただく部分が大きいため、確実で簡便かつ安全な方法を選ぶことの重要性が強調された。私自身もそれで苦い経験があり、気が引き締まる思いで聞いてました。4. 痛みの評価

分類できないことも多いが、そんな場合でも仮説を立てて治療薬を選択することが重要!

5. オピオイドについて

WHOのラダーが変わったこともありオピオイドの閾値も低くなった。オピオイドを導入したら終わり、では当然なく調整が必要でありそこがまた難しい。特に副作用出現時の対応であったり、スイッチングする際の根拠が重要で、時には攻める時も重要で副作用を許容する場面も出てくるため、頻回なモニタリングや情報共有を忘れないことも重要である。また、追加する薬には「この薬は今の辛さを緩和する薬です」とプラセボの効果を持たせるように話を行い不安に対してアプローチすること、という渡邊先生のワンポイントアドバイスも頂いた。

6. 神経障害性疼痛について

がんによる神経障害性疼痛の特徴として、侵害需要性疼痛が混在することが多いことが特徴である。それゆえ、がん患者ではオピオイドを十分に増量した上で鎮痛補助薬を追加する!逆に非がん患者ではオピオイドの副作用が出やすいので、慎重に行う。7. 呼吸困難について

呼吸困難は多くの癌患者や在宅現場において遭遇するものであり、患者本人や家族だけではなく医療従事者にとってもQOL低下やつらさに直結する。様々な側面を持つ呼吸困難に対して、我々は熟知していなくてはいけない。8. 呼吸困難に対する対応

呼吸困難においても原因精査がまず第1にあり、同時に低酸素血症の有無を確認する。がん患者においてはモルヒネの有効性が高く、ベンゾジアゼピン投与単独ではなく併用を前提に行うのが望ましいとされる。現在は非がん患者に対しても使える薬剤が出てきており、麻薬を使い方を熟知することはプライマリ・ケアにとって重要な要素と言えるだろう。★まとめ★

-

第10回埼玉SPart勉強会 開催ご案内 2016年から毎年1回、埼玉県内のプライマリ・ケア現場で開催する現地勉強会も、2025年度で第10回目となりました。 記念すべき10回目の現地企画は『さいたま市岩槻区』 岩槻で開業医として活躍する2カ所の家庭医診療所を訪問します。 高橋...

-

年度末も、ゆるく埼玉県のプライマリ・ケアを語ります 埼玉県内のプライマリ・ケアに関わる家庭医/総合診療医が、ゆるく語れる場を提供します! アルコールも持参可! お気軽にご参加ください! 日時:2025年3月7日(金) 21:00~22:00 ※Zoomミーティングで開催します...

-

今年度も開催します!! ☆臨床研究初学者向け オンライン企画☆ 定員は10名(先着順:参加費無料) *ご希望の方はお早めに* 参加申込は このリンク からお願いします! このワークショップは日本プライマリ・ケア連合学会 専攻医Off-JT(研究)3.5単位取得 できます!